2025/5/20

朝6時半にアラームを掛けていたが、6:15ごろ起床。メールを読んだりしつつ、7時ちょっと前に朝食会場へ。朝食は7時からなので、食堂前に列ができている。

少し時間があるのでロビー付近を探検してみる。これはハワードホテルのマスコットらしい。キャラクターグッズも売ってる

外に出てみる。ここはホテルだが、学校併設らしい

朝食会場に戻る。

ちょっと調子に乗って食べすぎたかも

地下にコンビニがあるという表示があったので探検してみる。

たしかに物を売っているところはあったようだが、コンビニという感じではなくて、その先にあるプール用具+αという感じだった。サンドイッチとか売っていた。

朝食後に部屋に戻り、今日の発表内容を見返したりする。8時過ぎにロビーへ。

ロビーには迎えが来ており、車で会場へ。

大学内の階段教室みたいなところで会議。

20 May 2025 (Tuesday)

Venue: Room 203, College of Engineering Building

08:45 – 09:00 Registration

Session 1 [9:00 – 10:20] Opening and Keynote Speech

09:00 – 09:20 Welcoming Remarks

Professor Wen-Chang Chen

President, National Taiwan University

学長のChen先生がご挨拶。国立台湾大学で2017年に副専攻制を始めた話など。Course moduleという単位でカリキュラムを管理しているらしい。

Professor Ping-Cheng Yeh

Political Deputy Minister of Education

教育副大臣のYeh氏。日本的な感覚だと全く政治家に見えないのだが、そこが台湾らしい。もともとNTUの教授だったらしい(現在も兼業?)。今後20年に消える仕事に関する論文の話から、工学とイノベーションの重要性について。

09:20 – 09:35 Opening Remarks

Professor Mao-Hsiung Chiang

AEDS 2025 Organizing Committee Chair

Dean, College of Engineering, National Taiwan University

NTU工学部長のChiang先生。これまでのAEDSの開催地と今回の参加者の紹介。

NTU工学部の紹介。

Professor Satyam Suwa

AEDS Steering Committee Chair

Dean, Division of Mechanical Sciences, Indian Institute of Science

IITSは前回の開催地。

09:35 – 09:40 Group Photos

09:40 – 10:20 Keynote Speech 1

Professor Ping-Cheng Yeh

Political Deputy Minister of Education

Moderated by Professor Mao-Hsiung Chiang

Dean, College of Engineering, National Taiwan University

さっきご挨拶していたYeh氏。タイトルはTaiwan's Higher Education Reform and AI Talent Strategy。NTU工学部長が座長。

・台湾の工業の状況。半導体、パネルディスプレイ、繊維業、自転車など。

・高等教育の状況大学が115、留学生が11.6万人、学生全体で100万人ちょっと。

・工業分野での人材要求が大きい。必要とされるスキルは、AI利用と学際的スキルにシフトしてきている。

・NEEMECについて。

現状全学生の20%ぐらいが工学系。電気、機械、情報がトップ3。

カリキュラムの再構成。応用技術、学際協力、グローバル思考、クリティカル思考、イノベーションとアントレプレナーシップなどが現在の産業のニーズであり、これに合うように高等教育のカリキュラムを再構成する。さまざまな分野の知識が複眼的に学べるようにする。

New Engineering Education Method Experiment & Construction (NEEMEC) Projectについて。第1期が2019-2022、第2期が2023-2023。第1期では、関係があるコースをクラスタにまとめ、第2期では学際的で柔軟な学びを進める。

関連機関。陽明交通大学(ロケットデザイン)、国立台湾大学(地震関連)、national united universityなど

65000以上のコース、70以上のクラスタ、23の大学が関連している。

・XDB (Cross-disciplinary Bachelor Program)

Self-directed studyに関する各大学:Stanford, Harvardなど。。国立台湾大学での参照ケース:Interdisciplinary studiesに関する最初のプログラム。92人の学生が参加しており、半分の学部に関連している。

柔軟な構成に関する大学を支援する。そのために学位に関する法律を改正。学位の名前をもっと柔軟にして、学位名を大学が決められるようにする。また、部局間の垣根を取り払い。T型人材養成のために学際的な学びを推奨する。

複数の大学間でプロジェクトチームを作り、長期的に取り組めるよう工夫

柔軟な学びのモデル構築。ダブルメジャー、副専攻制、主専攻+特定テーマなど、さまざまな学び方ができるようにする。

・ TAICA(台湾AI大学連合)

2017年に発足。AI関連技術のカリキュラム、コンペ、基礎教育、オープンリソース、アウトリーチの5つに関してプロジェクトを立てた。

AIのコースに関して一つの大学ですべてをカバーすることはできないので、複数の大学でアライアンスを組んで協力しながら教育する。

複数の大学の資源を統合し、AI人材育成に大学間で協力する。学生は複数の大学のAI関連授業を受けることができる。いくつかの認定プログラムを作り、基礎から応用までカバーする。すべてのプログラムにAI倫理が含まれている。プログラム修了生には、教育省が直接修了証を発行する。

受講の仕方にも柔軟性があり、完全にオンラインから、同様の内容をローカルに教員が教える方法など、状況に合わせて授業が構成できる。

TAICAの参加機関。公立大学 21、私立大学19、公立・私立の科技大各7など。

・大学院生の共同指導(joint supervision)プログラム。

University Academic Aliance in Taiwan (UAAT)参加大学内で、大学院生を複数の大学において共同指導する。台湾では修士学生が多くて研究の主力なので、その学生に多様な学びを提供し、より多くの研究機会を与える。

共同指導教員は主にオンラインで指導し、論文審査にも入る。

共著の論文を増やし、博士学生をもっと増やす。

いろいろ質問してみたかったのだが、質問タイムはなかった。

10:20 –10:50 Coffee Break

休憩所にいろんな展示がある。

Session 2 [10:50 – 12:00] Education

Moderated by Professor Tzong-Lin (Jay) Shieh

Associate Dean, College of Engineering, National Taiwan University

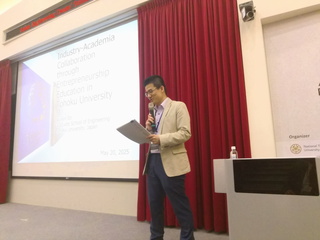

10:50 – 11:15 Industry-Academiacollaboration through entrepreneurship education in Tohoku University

Professor Akinori Ito

Dean, Graduate School of Engineering, Tohoku University

私の発表。東北大学と工学部がやっているアントレプレナーシップ教育についてご紹介。

アントレ関係の講義・実習は、大学の正規の授業としてやっているもの、大学がやっているが正規の授業ではないもの、他大学と連携してやっていて正規の授業ではないものなどがあり、資料をまとめる際にもだいぶ混乱した。わかりやすく話したつもりだけど伝わっただろうか。全体的には好評だったようでちょっと安心した。

11:15 – 11:40 Transformative Teaching at DGIST: Undergraduate Group Research Program

Professor Jin Ho Chang

Dean, College of Transdisciplinary Studies, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology

DGISTは比較的新しい大邱の教育機関。2004年に研究所創設、2011に大学院、2014に学部を開設した。学部は1学部でコースが8つ、大学院は8専攻。

複数の専門分野にわたる学習、プロジェクトベース学習、柔軟なカリキュラムが特徴。

・UGRPは学部生がグループで取り組む卒論のようなものだと理解したが(実際に卒論のかわりらしい)、研究室に所属して教員に直接指導を受けながら特定の分野について修行するというのとはだいぶ雰囲気が違う。

・UGRPは3年生、6名までのグループで学習する。内容は提示された中から学生が選ぶか、自分で考えることもできる。

・UGRPは必修科目であり、発表と賞の授与がある。いくつかのプロジェクトは学術論文になったりスタートアップの種になったりしている。

・プロジェクト例

Gummy AI:ビデオ生成AIとLLMを使った中小企業のためのマーケティングシステム。最終的にPre-Startupパッケージ加速プログラムに選ばれた。

11:40 – 12:05

Holistic, Flexible, and Multidisciplinary Education at IITB

Professor Suvarn S. Kulkarni

Dean, Academic Programs, Indian Institute of Technology Bombay

東北大とIITBが最近協定を結んだ関係で、Kulkarni先生とは何度か会ったことがある。本格的に話を聞くのは初めて。

・IITBでは文系を含む広い範囲の教育を提供している。カリキュラムは柔軟で、入学・卒業もいくつかの出入り口がある。

・複数の入口について。学部は4年制だけでなくdual degree 5年制がある。

・出口について、早期卒業(ファストトラック)があり、3年で卒業もできる。デュアルディグリーの早期卒業は4年。

・通常の専門科目からの単位は60%までで、40%以上はSTEM科目から単位を取得する。

・2年生の時に専門を決める

・連続する2セメスターの休みをとることができ、その間に授業外のプロジェクトをやったりできる

・デュアルディグリーでは通応よりも120単位多い。博士学生もコースワークがある

・主専攻と副専攻。30単位以上取得すると副専攻と認められ、学位記に記載される。副専攻は2つ以上であってもよく、3つの副専攻を取った学生もいる

・Academic Bank of Credits (ABC): 単位をお金のように貯めることができる。

・夏休み期間の授業(Summer term)もある

・多くの他大学とジョイントプログラムを実施中

・アウトリーチ:いくつかの分野に関してe-Postgraduate Diplomaを発行している

12:05 – 12:15 Transportation

Transportationといっても建物の中を移動するだけ。

12:20 – 13:30 Lunch

Individual lunch boxes

弁当がだいぶ余っていた。台湾の弁当って日本のに似てるけど雰囲気が違うよね

食べ終わった休憩時間に、すぐ近くにある構成のSTEM(走査型トンネル電子顕微鏡)があるというので見せてもらう(午後からのラボツアーでも来るはずなのだが)。解像度40pmとか。

Session 3 [13:30 – 14:30] Applied Research and Industrial Linkage

Moderated by Professor Yaow-Ming Chen

Associate Dean, College of Electrical Engineering and Computer Science, National Taiwan University

13:30 – 14:10

Keynote Speech 2

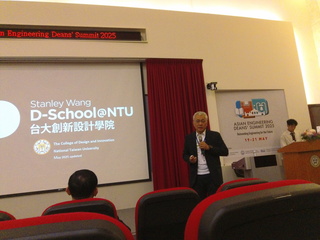

From Engineering to Impact: Transdisciplinary Practice through Innovation Education

Professor Pei-Zen Chang

Dean, The College of Design and Innovation (D-School), National Taiwan University

Chang先生はITRI出身で、D-School長。プロモーションビデオには今朝のキーノートの Yeh氏と、その前の副大臣がD-schoolの前教員として出演していた。

・D-schoolは2015年創設。「学習者中心の開かれた大学」を目指して設立された。

・フルタイム教員は4人で、それ以外(30人ぐらい?)は兼任。Yeh先生も兼任教員として登録されている。

・人文社会科学コースと情報コースがある

・教育×AI、環境とソーシャルイノベーション、物理×AIなどのテーマがある

・Don Normal Design Awardに応募

・Innovation Education Center。7つの課題を扱う

・Social Design Engineering実習

・Future Design

・NTUUSR: Taiwan Rural Innovation Hub

・アウトリーチセンター

・さまざまなプロジェクト。ホームレスに散髪してあげるとか、東南アジアの文化についてのボードゲーム作り、高齢者のメディアリテラシーなど。

・Makerspace(ものづくり施設)。電子工作や3Dプリントだけでなく電子工作などもやる。

・スタートアップ支援

たくさんのプロジェクトが紹介されて面白かったがメモが追いつかない。

・探索的学習 (Exploratory learning)

・D-Bridge:D-School学生と企業、行政などとの交流会

・メディアに対するマーケティング

質疑から。D-Schoolは2年生から4年生までのコースで、学生は他のコースからリクルートしてくる。学習はすべてプロジェクトベースで実問題を扱う。

起業する学生はいるが、起業しない学生もベンチャーに入る人が多い。

14:10 – 14:35

Silicon Photonics: a transition from university research to industry

Professor Hon Ki Tsang

Dean, Faculty of Engineering, The Chinese University of Hong Kong

昼飯の時にお話しした曽先生。最初に香港中文大学の紹介。

・CUHKのリサーチクラスタ: AI、材料、ロボティクス、エネルギー・環境、金融工学、情報通信。

・シリコンフォトニクスについて。マイクロエレクトロニクスと同様のプロセスで、フォトンを媒介するのがシリコンフォトニクス。電子では移動速度がネックになってデバイスの処理速度が伸びないので、光を使ってチップ内で通信する。

・シリコンフォトニクス関連企業。通信、データセンター内通信、センシング、AI、量子コンピュータなど。

・アプリケーション。データセンター通信、GPU to GPUなどのスイッチング、センシング、量子計算。2035年までに3.5倍の規模に伸びると見られている。

・CUHKにおける研究インフラの整備。2004年にクリーンルームを作って、ドライエッチャー、リソグラフィなどを順次整備していった。

・CUHKのスピンオフ会社 OptiHK

・教訓

トップダウンの研究戦略は重要な研究領域を見逃す可能性がある

Curiousity-driven研究が重要。シリコンフォトニクスはそのような例の一つ

技術移転が重要。そのための大学のポリシーが必要。

14:30 – 15:10

AEDS Steering Committee Meeting

Venue: Room 201

Coffee Break

私は関係ないと思ってたら全員呼ばれてミーティング。今後の運営と、再来年の開催地について。順番的に日本でやる方向になったが、どうするかな。

15:10 – 17:20 Lab Tour

時折雨がぱらついているので、傘を貸出。

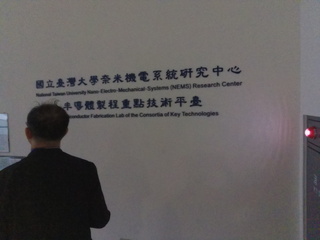

まずElectrical and Computer Scienceの建物へ。

xR関係の紹介。VRだけでなく、3Dプリントやレーザーカッターによる工作を使った研究なども紹介。CHIでの発表が多いので、東北大でいうと北村喜文先生のところの研究に近いかな。

移動します

機械系の建物に移動し、ロボティクス関係の見学。学生の実習をやっているらしい

次へ

MakerSpace。学生向けのものづくり拠点。運営も学生主体らしい

さらに移動

さっきの電子顕微鏡をもう一度。

イオンビーム装置の見学。日立協賛らしい

バスで移動。これで終わりかと思ったら、別キャンパスでもう一つ見学するらしい。

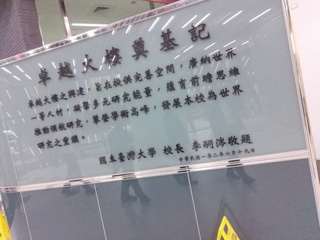

台湾大学のキャンパスをグルっと回って、更にしばらく行ったところで別キャンパス(?)に入る。「卓越ビル」という建物があって、そこを見学するようだ。

この建物にはクリーンルームと半導体関係の設備があるらしい。最初にプレゼンで説明。

そのあとクリーンルームを見学。中には入れない。

結構大きい施設だなという感想だが、クリーンルーム内の機器などは知識がないのでどのくらいすごいのかわからない。まあマスクアライナとかは1台数億円単位だと思うけど。それでいうとさっきの電子顕微鏡は高そうだったなあ(300万ドルとか言ってたかな?うろ覚え)。

見終わってバンケット会場へ。

17:20 – 18:00 Transportation

そこからだいぶ走った。それほど人数が多いバンケットでもないのに、なんでわざわざ遠くまで行くのかな?と思っていたが、山の上の方にある宮殿みたいな建物についた。

ここが会場のGrand Hotel(圓山大飯店)。なるほど、これはわざわざ来るのもわかる。

途中にこのホテルの歴史展示パネルがある。元は日本統治時代の神社だったらしい。

みんなが座ったところで、台湾大の工学部長テーブルの人達が一通り挨拶の後、乾杯。

18:00 – 20:00 Banquet

THE GRAND HOTEL (by invitation only)

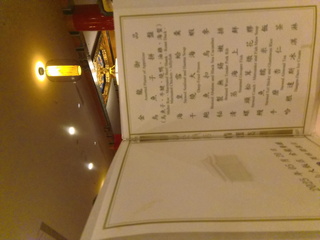

というわけでどんどん来る

エビ

ナマコの煮物。通常ナマコはこんにゃくみたいに味がないのだが、これは味がしみていた。長時間煮たのだろう

豚スペアリブ

清蒸

鶏スープ

うなぎのおこわ

山のてっぺんにあるので、夜景が美しい

アーモンドミルク

さんざん飲み食いしたので帰ります

宿についたのは夜22時近かった。ほぼそのまま寝る。

前の日へ 目次へ 次の日へ