2025/04/19

6時半に目覚ましをかけていたけど6時に起床。

シャワーを浴びて支度をして、6時45分ごろに朝食。

8時ちょっと前に出発。

会場は駅の反対側。すぐ近くに福山城がある。バンケットは福山城でやるらしいが、時間があるので福山城に寄っていく。

そこから会場の福山大学社会連携センターへ。8時に行ったのだがまだレジストレーションが開いておらず、30分ほど待つ。

8時半にレジストレーション。対応するのはいつもの中国人スタッフ。初めて参加する会議なのだがスタッフは私を知っていると言う状態。

9時からオープニング。

最初にジェネラルチェアの山之上先生がご挨拶。

09:00-09:10

Welcome Speech

President Yutaka Otsuka, Fukuyama University, Japan

福山大学学長がご挨拶。結構長かった

09:10-09:55

Keynote Speech I

Title: Debates, Experiences and Solutions of Using Generative AI for Learning and Teaching

Prof. Maiga Chang, Athabasca University, Canada (Onsite)

・最初に教育分野のチャットボットについて。Learning Chatbot, Assisting Chatbot, Mentoring Chatbotの3種類に分類。LearningとMentoringは両方とも学習内容支援だが、Mentoringの方はよりメタ認知寄りのようだ。Assistingはカリキュラム選択とか履修登録の支援をするもの。

・歴代のチャットボットの紹介。ELIZA, ALICE。

・ウェブサイト紹介。さまざまなチャットボットが使える他、Chatbot Warとしてチャットボット同士を対話させることができる。ELIZAとALICEを対話させると話が進まない感がすごい。

・ChatGPTについて

・LLMを教育に使うときの問題点(生徒側)。検索の代わりに LLMを使う。LLMからの答えを無条件に正しいと思い込んでしまう。問題を解くためにLLMを使うと、授業で教えたのと違う方法を使う。

・同じく問題点(教師側)。LLMを教育にどう旨く使うか。生徒の提出物がLLMによるものかどうかがわからない。

・プロンプトエンジニアリング。AIの役割、タスク、ルーブリック、生徒に与えるべきフィードバックを明確にする。

・デザインの手順。 Analysis -> Design -> Development -> Implementation -> Evaluation

・ユースケース:Centralized Online Prompt System for Education (COPSE)

プロンプトを与えると、学習のためのチャットボットが作成できる。例として国語(英語)の序数詞を勉強する手順が示された。

・ユースケース:AIが書いた文章を判別することができるか。

COPSEについて、プロンプトについて質問したところ、「問題に関係すること以外は答えるな」というプロンプトを入れるべきというコメントをもらった。

9:55-10:40

Keynote Speech III

Title: Gamification and Student Engagement: Insights from a Decade of Research

Prof. HEW, Timothy K. F., The University of Hong Kong, Hong Kong, China (Online)

・生徒が授業に積極的に参加しない(disengagement)のが問題(特にオンラインの場合)。高等教育になるほどengagementの比率が下がる。

・エンゲージメントには行動的・認知的・感情的要因が関連する

・どうやって生徒のモチベーションを高めるか?報酬、罰などがあるが、ゲーミフィケーションはどうか?

・「意味のあるゲーミフィケーション」とは。ゲームの要素と学習内容のアライメント、内的・外的動機についての考慮が必要。

・動機に関する5つの理論(GAFCC model: Goal-Access-Feedback-Challange-Collaboration)。内的動機(3種:Goal-setting, Self-determination, Flow)と外的動機(2種:Social comparison, Behavioral comparison)。

・実施例1:反転学習コース。コースに早めに参加したりフォーラムで質問したりするとバッジがもらえる、などのルールを設定。エンゲージメント、アウトカムいずれも対照群より向上。

・実施例2:EFLを学習するコンピュータ科学の1年生。バッジを与えるなどのインタフェースを利用。プリテストでは成績に差がなかったが、ポストテストでは対照群よりも好成績。

・実施例3:EFLのwritingを学習するソフトウェア開発の学生。似たようなインタフェースを利用。対照群よりも成績向上。

・ファンタジーモデル(?)よくわからない。ゲーミフィケーション画面には4コマ漫画などが出てくる。

・将来的には、個人に合わせたゲーミフィケーションが必要

10:40-11:10

Group Photo & Coffee Break (9F)

11:10-11:35

Invited Speech I

Title: Integrating STEAM into Computation Thinking: Comparing participants' self-efficacy, altruistic behavior, flow experience and cognitive load of calculation by gender

Prof. Jon-Chao Hong, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan (Onsite)

"altruistic"は「利他主義」。

Part I: STEAM contents / それぞれのイベントのプロモーションビデオが流される。

・PowerTech: ものづくりコンテスト。ロボットなどをその場で作って競う。

・GoSTEAM: 同じようなものづくりイベント。午前中にものを作って、午後にコンペを行う。3Dプリンタを使ってピタゴラ装置みたいなのを作っていた。

Part II: STEAM in computational thinking

・Comput-Up: 対戦型ゲーム。カードを選んで、カードの数字から数式を作って、その式の値だけ進む双六みたいなやつ。他にもいろいろなギミックがある。歴史カード(台湾の淡水にあるSan Domingo砦などが出てきて問題に答える)、それに対するさらなる質問(砲撃に強い砦はどういう形をしているか?など)などのカードがある。

・このゲームを通して、数学の自己効力感、利他的行動、フロー経験、計算の認知負荷について男女差を調べた。認知負荷以外は有意に男子の方が値が大きい。

11:35-12:00

Invited Speech II

Title: Digital Divide in Higher Education

Prof. Lillian Li, Zayed University, UAE (Onsite)

・ディジタルディバイド(DD)について。特に COVID後は深刻な問題になっている。若い世代はディジタルネイティブと言われるが、その中にも深刻なディジタル格差がある。

・DDの定義。インターネットによるディジタルサービスのアクセスと利用に関する格差。「アクセス」「スキル」「利用」の3つのレベルがある。

・低収入、非白人の世帯は深刻なアクセス格差に直面。

・地理的、人種的、性別的要因。親のインターネットアクセス状況が子に強力に影響する。人種、性別、年齢などはそれをさらに広げる。都市と比べて田舎は格差がある。

・インフラ整備状況、特に電源、無線通信、海底ケーブルなどの敷設状況が強く影響する。

・DDを解消するためには、国、自治体、教育機関などの協力が不可欠。

・DDのインパクト。高等教育においては、学生のエンゲージメント、学習成果などにDDが影響する。

・教員のディジタルスキルが生徒の学習に影響する

・DDに対応する戦略。インフラの改善、リテラシー教育の振興、高等教育でのDDを解消するための政策

・新たなDD。モバイルアクセスしか持たないか、固定回線とPCを持つか(スマホしかない世代)の違い。アルゴリズムを理解するかどうかの違い(知識がある人はさまざまなシステムをよりよく使える)。データプライバシーに関する不平等(知識がない人たちはプライバシーに注意せず、自分のデータを流出させて不利になる)。

12:00-13:10 Lunch Time: Room: 9C <9F>

会場で弁当配布

午後から座長。

13:10-15:40 Room 706<7F>

Onsite Session 6: Adaptive Tools for Multilingual and Special Education

Chairperson: Akinori Ito

13:10-13:25 T149-A

Enhancing History-Taking and Anesthesia Counseling Skills with ChatGPT-Powered Virtual Patients in Fifth-Year Medical Students

Inthiporn Kositanurit, Naresuan University, Thailand

医学での問診と麻酔カウンセリング(?)の教育にChatGPTを使う話。ChatGPTに仮想的な患者役をやらせてカウンセリングの練習をする話のような気がするが定かでない。

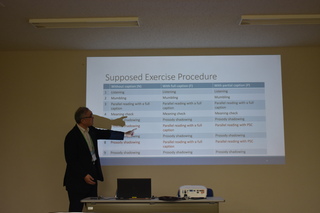

13:25-13:40 T095

Japanese Shadowing Training Using Synchronized Partial Captions

Akinori Ito, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Japan

2年前に修了した方さんの研究。シャドウイングの練習では文を見ながらシャドウイングする過程(Parallel reading)があるのだが、そこで簡単な単語をマスクする字幕(部分字幕、partial caption)を使うと学習効果が上がるのではないかと考えて実験した。その結果、部分字幕を使うと3日目ぐらいから他の手法(字幕無し、完全字幕)と比べてシャドウイングの成績が向上し、それがずっと続く(30日まで調査した)。

13:40-13:55 T012

Fifty Years of Research on Bilingual and Multilingual Early Childhood Education: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review

Rahmawati Nur Alim, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

幼児期のバイリンガル・マルチリンガル教育についてのサーベイ。Scopusで論文を調べて分析した。具体的な話はあまりなし。

13:55-14:10 T016-A

Enhancing Primary School Students' Writing Skills in EFL through RADEC (Read-Answer-Discuss-Explain And Create) Learning Model Using Canva

Gayatri Nurnaningrum, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

RADECモデルはマレーシアで開発されたものらしい。中学英語で、教材を読み (R)問題に回答し(A)、その後グループワークで議論(D)説明(E)および新しい内容を考える(C)という授業方式。普通の授業を受けた生徒よりもポストテストの成績が上がった。

14:10-14:25 T105

Listening Training on Consonants using Synthetic Speech for Japanese Learners of Russian Language

Sei Matsushita, Kindai University, Japan

ロシア語の子音の学習に合成音声を使う話。ロシア語は子音が多いので日本人には学習が難しい。最初に人間の音声または合成音声で子音が違う音声の聞き比べをしてから、人間の音声の子音を当てる学習をする。このときに、聞き比べの部分で人間と合成音声で差があるかを調べた。合成器はGoogle TTS。分析の結果、能力の低い学習者が合成音声で学習したときにプリテストとポストテストに差が出る。

14:25-14:40 T260

A Survey of Speech Emotion Recognition through Learning on Limited Data

Jiaxin Wu, Southeast University, China

音声感情認識についてのサーベイ。Limited dataというのが何のデータが少ないことを示しているのかよくわからなかった。ドメイン適応の話が出たが、感情認識でのドメインが何を意味するのかについてははっきりした説明はなかった。

14:40-14:55 T261

Bidirectional Automatic Program Code Conversion for Learning Multiple Programming Languages

Toru Goto, Waseda University, Japan

複数のプログラミング言語を学習することで、特定の言語の文法に紐付いた狭い視野の学習を防ぐことができるが、かといって複数の言語を同時に学習するのは難しい。また、ビジュアル言語は習得しやすいが、テキストベースの言語に移行するのが難しい。そこで、複数の言語間で自動的かつリアルタイムににプログラムが変換されるようなシステムを作った。

具体的にはPythonとJavaScriptの間で同時かつ双方向の変換を行う。また、中間言語としてBlocklyのXMLを使うことでビジュアル言語として表示することができる。高校のクラスで利用したときのアンケートでは89%が肯定的。

14:55-15:10 T177

Using Google Docs in Writing Classes: Insights from EFL Students' Perspectives

Thu Anh Nguyen, FPT University, Vietnam

英語のライティングにGoogle Docsを使う試み。学生が英語で作文した後、ピアレビューで書き込みなどをするらしい。学生に使わせて評価したアンケートでは全体的に高い評価。

15:10-15:25 T232-A

The Results of Organizing Learning Activities Using Geographic Processes That Affect The Analytical Thinking Abiity for Grade 7 Students in Thailand

Apiradee Maneenil, Naresuan University, Thailand

地理教育の話らしいけど例がないのでよくわからない。Analytical thinking abilityが70%以上かどうかというのを調べたみたいだけどどういう基準なんだろう。Analytical Thinking を測るテストは地理の問題なのかどうかを質問したが理解されず、仲間のタイ人に通訳してもらって答えていた。

15:25-15:40 T125-A

Development of an Application to Enhance the Independence of Students with Mild Intellectual Disabilities as Cashiers in Buy-Sell Transactions

Dinda Dwi Utari, Yogyakarta State University, Indonesia

知的能力に問題があって、特にお金の利用などに不自由している人に対する教育。レジ係をやっておつりを渡すタスクなどにも不自由するので、それを教育するためのアプリを作った。ADDIEモデル(Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation)に基づいて研究を実施(この分野の人はこういうモデル好きよね)。

アプリでは、品物の写真と金額、金額に対応するお金の画像、客が払ったお金の画像からおつりのお金の画像を選ぶ。

コーヒーブレイクのあと、別会場でセッションを聞く。

16:00-18:15

Onsite Session 10: Social-Emotional Learning and Classroom Climate

Chairperson: Dr. Satori Hachisuka, The University of Tokyo, Japan

Room 804<8F>

16:00-16:15 T051

Technology-Enhanced Learning for Fostering Belonging in Transnational Education

Kok Keong Chai, Queen Mary University of London, United Kingdom

技術による教育支援 (Technology Enhanced Learning)がTNE(Transnational Education)にどのように寄与するか。TNEには、文化的・地理的な差異などがあって困難が多い。多様な学生に対して、どのように帰属意識(sense of belonging)をもってもらえるか。

対象となるTNEは、Queen Mary University Londonと北京郵電大学の間で行われた。北京の学生がQMULで授業を受けた場合、もともとQMULの学生と比べると、QMULへの帰属意識がより高い。

TELの技術として、ビデオ会議などを利用。その利用と帰属意識の関係がよくわからなかった。

16:15-16:00 T077-A

The Influence of the TTW Learning Model Based on BUDI KEMDIKBUD Audio Books on Elementary School Students' Creative Writing Skills

Jasmia, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

インドネシアの小学校での作文教育。TTWはThink-Talk-Writeの略。BUDI KEMDIKBUD Audio books はインドネシアの教育省が提供する教育目的オーディオブックだそうだ。通常の学習よりも、オーディオブックでTTW形式で学習した方がポストテストの成績が上がったとのことだが、具体的にどのような学習をしたのかよくわからない。

16:30-16:45 T1001

Competency Development of School Counselors: Practices and Challenges

Arina Rijki Aulia, Yogyakarta State University, Indonesia

スクールカウンセラーの育成。ジョグジャカルタの中学校でのケーススタディ。最初にワークショップとオンライン学習を行い、その後実習とメンタリングを行う。量的研究だというわりに量の議論がなかった。

16:45-17:00 T101

YouTube's Role in Motivating Students and Developing Interpersonal Skills for Formative Assessment in Higher Education

Muhamad Safwan Bin Mohd A'seri, Sunway College (Kuala Lumpur), Selangor, Malaysia

学生がグループ発表の学習にYouTubeをどう使うかを調査。調査方法はアンケート。分析結果がたくさん示されたのだが、分析方法と説明がよくわからない。

17:00-17:15 T102

Effects of Displaying the Teachers' Gaze Through Webcam in Video Lectures on Student Learning

Satori Hachisuka, The University of Tokyo, Japan

座長の人。ビデオ講義の際に、非言語情報のひとつとして画面に教師の視点をマウスカーソルのように表示する。視線トラッキングにはカメラベースの方法を使う(Tobiiは高いからね)。視線カーソルと通常のマウスカーソルの条件で、学生の理解に差があるかどうかを比較した。Recall testとTransfer testの2つを行い、Transfer testでは視線カーソルでビデオを見た方が理解度が高かった。また、学習者の視線を比較した(こちらはTobiiで計測)。認知負荷は視線カーソルの方が高い。

17:15-17:30 T145

Evaluating Classroom Climate in Primary and Secondary Education: Insights from AI-Based Classroom Observation

Xiaoyu Tang, South China Normal University, China

発表のタイトルはちょっと違っていた。教室に設置したカメラと音声から、教室の雰囲気と生徒のエンゲージメントレベルを推定する。学習用データセットをたくさん用意したようだ。そうやって推定した教室の雰囲気が、教育方式などの何と関係するのかを因子分析で調べた。

結果として、都市部の教室雰囲気の方が周辺部よりも良い。しかし田舎の方が教室のマネジメントは良いらしい(どうやって調べた?)。クラスタリングによって、教室の雰囲気を4つのクラスタに分類(Harmonious, Knowledge-based, Chaotic, Responsive)。Responsive型が最も雰囲気が良い。

17:30-17:45 T184

SPHERE: Social Partner Hub of Emerging Resolution in Education

Thitanat Nasongkhla, Chulalongkorn University, Thailand

LMSは有用だが、学習者同士のコミュニケーションがないなど、コミュニケーションが限られる。提案するSPHEREは、学習エコシステムだそうだ。内部には生涯学習、協調学習、カリキュラムデザインの3つのモジュール(?)がある。いろいろな説明があるのだが具体性がなくて実態がよくわからない。

17:45-18:00 T631

Accessibility centres in Higher Education Institutions: inclusiveness and peer tutoring programmes

Magda Nikolaraizi, Vassilis Argyropoulos, University of Thessaly, Greece

珍しく二人で発表。障害者教育のための(?)アクセシビリティセンターの話。ピアチュータリングでは、20人の学生が参加(12人が教える側、8人が教わるがわ(障害あり))。多くの障害を持つ学生は社会的な関係で困っている(一緒にカフェに行く友達がいないとか)。それがチューターには負担となることもある。チュータリングが成功するかどうかは教える・教わる側の社会的な関係に依存している。最後Think globally and act locallyとか言っていい話でまとめていたが、要するに問題は解決してないのでは・・・

18:00-18:15 T639

Exploring Students' Use of Generative AI in Transformative Futures Innovation Education

Lauri Valtonen, CERN IdeaSquare, Switzerland

CERNの教育プログラムIdeaSquare Planet(I2P)。Transformative innovationに関する教育プログラム。いわゆるwicked problemsに関することを扱う。"Planet Y"プログラムでは、宇宙の果ての星の話としてSF的なお話を組み立てる。"Back to Earth"ではそれを地球の話として戻す。このような活動に学生が生成AIをどのように使うかを調査する。

AIは確定した内容を答えようとするので、I2Pのように曖昧で答えのない問題に適用するには齟齬がある。何度もプロンプトを変えて明確な答えを得ようとしたり、AIが出してきた答えを「正解」として扱おうとすることもある。学生に対しては、批判的な視点を持つよう指導する必要がある。

学会はこれで終わり。すぐとなりに福山城があって、バンケットは福山城でやるとプログラムには書いてあるのだが、福山城のどこでバンケットなのかわからない。とりあえず他の参加者について城まで登っていく。

城の前まで来たら、まさかのガーデンパーティーだった。

山之上先生がご挨拶。福山城のいわれとか結構長く話をしていて、会場はダレ気味。

乾杯のあと、論文賞・査読賞の発表があり、その後余興として学生が京劇の歌を歌う。

オードブルは秒でなくなってしまったので、少し飲んだあと早めに離脱。

もう少し飲みたいと思ったので繁華街をうろうろする。せっかくなのでこの辺の日本酒が飲める所が良いな。たくさん食べたいわけではないので、焼き鳥屋に入る。

福山の日本酒「福山」

いろいろ

2本めは千の福

散々飲んでホテルに戻る。ホテルでは少しゆっくりして、22時半ごろ寝る。

前の日へ 目次へ 次の日へ